Von Volkmar Weilguni

Patientenverfügungen sind ein Ausdruck der Patientenautonomie. In Österreich werden sie bislang aber viel zu selten festgelegt. Das liegt offenbar weniger an fehlendem Wissen darüber als an mangelndem Willen mancher Ärzte, ihre Patienten durch diese emotional schwierige, noch immer tabuisierte Thematik zu begleiten.

Die Selbstverantwortung der Patienten stärken, ihre Autonomie erhöhen – das sind zwei ganz wesentliche Forderungen, die im Rahmen der laufenden Gesundheitsreform erhoben werden. Damit soll es besser als bisher gelingen, unser Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen, kompatibel mit den veränderten Bedürfnissen der Menschen ebenso wie mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

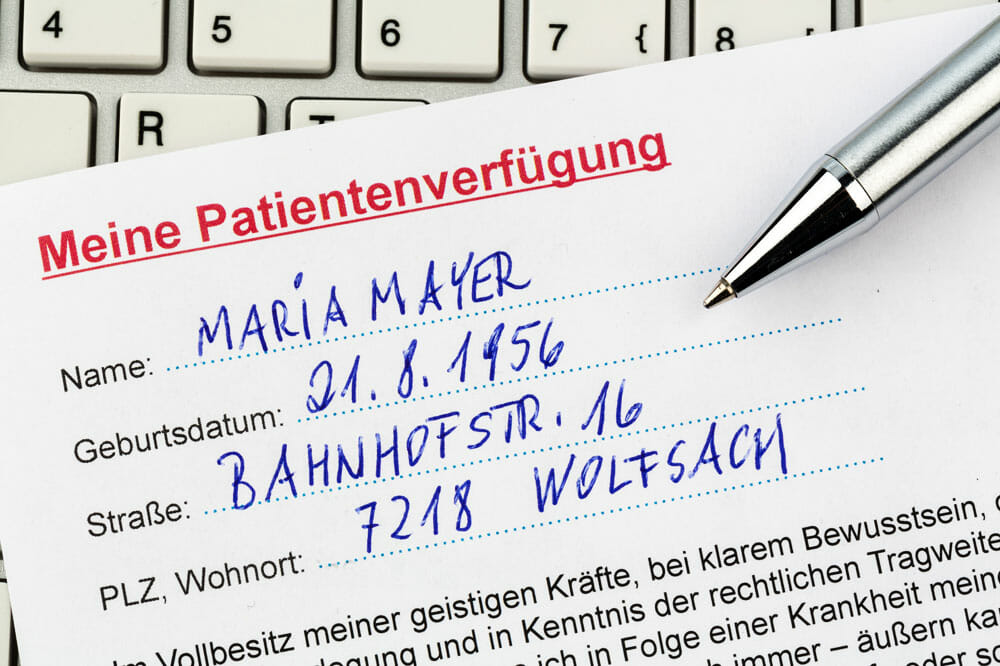

Ein wesentlicher Aspekt in der Patientenautonomie ist der aktive und selbstbestimmte Umgang mit dem eigenen Lebensende. Mit dem Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG) wurde bereits 2006 festgelegt, wie und unter welchen Voraussetzungen entsprechende Willenskundgebungen eines Patienten „beachtlich“ bzw. „verbindlich“ sind. Der Gesetzgeber wollte damit nicht nur Selbstbestimmtheit und Sicherheit der Patienten erhöhen, sondern auch eine entsprechende Rechtssicherheit für die behandelnden Ärzte schaffen. Wer eine verbindliche Patientenverfügung erstellen will, muss sich zuvor bei einem Arzt über Details aufklären und beraten lassen.

Trotz dieses an sich durchaus begrüßenswerten Ansatzes ist es bislang nicht gelungen, das Thema wesentlich voranzubringen. Aktuell haben gerade einmal 4,1 Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung eine der beiden Formen der Patientenverfügung hinterlegt, geht aus einer Studie des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien hervor. Zum Vergleich: in Deutschland sind es über fünfzehn Prozent. Die zentralen Ergebnisse der Studie kurz zusammengefasst: Zwar haben inzwischen mehr als drei Viertel aller Befragten von der Möglichkeit einer Patientenverfügung gehört (2009 waren es laut einer Vorgängeruntersuchung nur etwas mehr als die Hälfte), allerdings hat das gestiegene Wissen alleine noch nicht zu einer signifikanten Zunahme an Patientenverfügungen geführt. 2009 waren es auch schon knapp vier Prozent.

Überzeugungsarbeit bei Ärzten leisten

Über die Gründe für diese Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen und praktischem Tun wird seither in Fachkreisen recht heftig diskutiert. Neben den nicht zu vernachlässigbaren Kosten und einem enormen bürokratischem Aufwand, insbesondere bezüglich der verbindlichen Patientenverfügung (Details dazu siehe Infokasten am Ende des Artikels), könnten auch fehlendes Bewusstsein bzw. Engagement der Haus- und Vertrauensärzte maßgeblich dafür verantwortlich sein. Das mutmaßen nicht nur die Studienautoren, sondern auch viele mit der Thematik eng vertraute Mediziner.

Dazu zählt Dr. Paul Groß, Palliativmediziner und Stv.-Vorsitzender der IGSL Hospizbewegung. Laut Groß habe die geringe Anzahl der Patientenverfügungen zwar mehrere Ursachen, die „derzeit geringe Bereitschaft der Ärzte, verbindliche Patientenverfügungen zu erstellen“, zähle aber zweifelsohne dazu. „Dies liegt einerseits an einer mangelnden Akzeptanz bezüglich der Autonomie der Patienten, andererseits an fehlender Information und Ausbildung der Ärzte“, meint Groß und wünscht sich, dass dem „mit einer verpflichtenden Ausbildung im Medizinstudium und laufenden Fortbildungsmaßnahmen“ gegengesteuert wird. „Ohne bei der Ärzteschaft weitreichende Informations- und Überzeugungsarbeit zu leisten, wird die Patientenverfügung auch in Zukunft keine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung erlangen“, so die Prognose von Groß.

Ende für „patriarchalische Entscheidungsfindung“

Auch der renommierte Palliativmediziner Dr. Harald Retschitzegger hat den „zumindest anfänglichen deutlichen Widerstand in Bereichen der Ärzteschaft gegen Patientenverfügungen“ hautnah erlebt, „wurde doch damit eine Form der patriarchalischen Entscheidungsfindung beendet, die lange Zeit in der Medizin vorherrschend war“. Die Situation habe sich inzwischen zwar verbessert und auf mäßigem Niveau etabliert, dennoch würden ihm auch heute immer wieder Patienten berichten, dass es schwer ist „Ärzte zu finden, welche positiv unterstützend an der Erstellung mitwirken“, so der Präsident der Österreichischen Palliativgesellschaft.

Kritisiert wird von Experten darüber hinaus die (Zitat Groß) „in der täglichen Arbeit unbrauchbare Gestaltung“ des Konsensuspapiers, dem Formular zur Patientenverfügung, sowie die fehlende Verpflichtung beim Abfragen der Onlineregister, wo die Patientenverfügungen hinterlegt sind. „Die Patientenverfügung ist eine Bringschuld, aber keine Holschuld“, erläutert Groß, „das heißt, es ist Aufgabe des Patienten die Verfügung vorzulegen. Die Krankenanstalt und der behandelnde Arzt sind nicht verpflichtet, diese abzufragen“. Das zumindest könnte sich durch eine Implementierung der Patientenverfügung in ELGA einen Tages vielleicht verbessern.

Justizminister Wolfgang Brandstetter und Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser haben inzwischen zumindest einmal angekündigt, evaluieren zu wollen, ob „Maßnahmen notwendig sind, um die Inanspruchnahme von Patientenverfügungen zu erhöhen“. Das wäre doch ein schöner Anfang.

Wichtige Begriffe zum Thema kurz erklärt

| Das Patientenverfügungs-Gesetz sieht zwei Varianten vor:

Beachtliche Patientenverfügung: Eine schriftliche Willenserklärung, in der künftige Patienten ihre behandelnden Ärzte ersuchen, im Fall einer an sich zum Tod führenden Erkrankung, Verletzung oder Bewusstlosigkeit auf künstliche lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten und alle Möglichkeiten der Schmerzlinderung zu nutzen. Es liegt dann im Ermessen des Arztes, welche konkreten Behandlungen unter dieses Ersuchen fallen und welche nicht. Verbindliche Patientenverfügung: Bei dieser Form müssen die abgelehnten Maßnahmen ganz konkret beschrieben werden, Ärzte, aber auch Pflegeteam, Angehörige und andere eingebundenen Personen sind dann an die Verfügung gebunden. Voraussetzung ist eine umfassende ärztliche Aufklärung über das Wesen und die Folgen der verbindlichen Patientenverfügung. Sie muss anschließend vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einem rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretung errichtet werden und gilt ab diesem Datum für fünf Jahre. Danach verliert sie ihre Verbindlichkeit, solange der Patient sie nicht neuerlich bestätigt. Ein wichtiges Instrument in Kombination mit der beachtlichen Patientenverfügung ist die Vorsorgevollmacht: Damit kann eine Person schon vor dem Verlust der Geschäfts-, Urteils- bzw. Äußerungsfähigkeit selbst bestimmen, wer sie als Bevollmächtigter in welchen Angelegenheiten vertreten kann. |

Linktipps:

Hausärzte – Hoffnungsträger oder aussterbende Spezies?

Arztportale: Chancen & Risiken von Dr. Internet

Patientenanwalt: Der Patient und seine Rechte

Ärzteboykott: Hausärzte treten aus ELGA aus